La estimación, planteada en 2019, depende de una cadencia industrial inédita y de una logística orbital aún por demostrar (repostaje en el espacio) mientras la pregunta política sobre quién manda fuera de la Tierra sigue sin respuesta cerrada

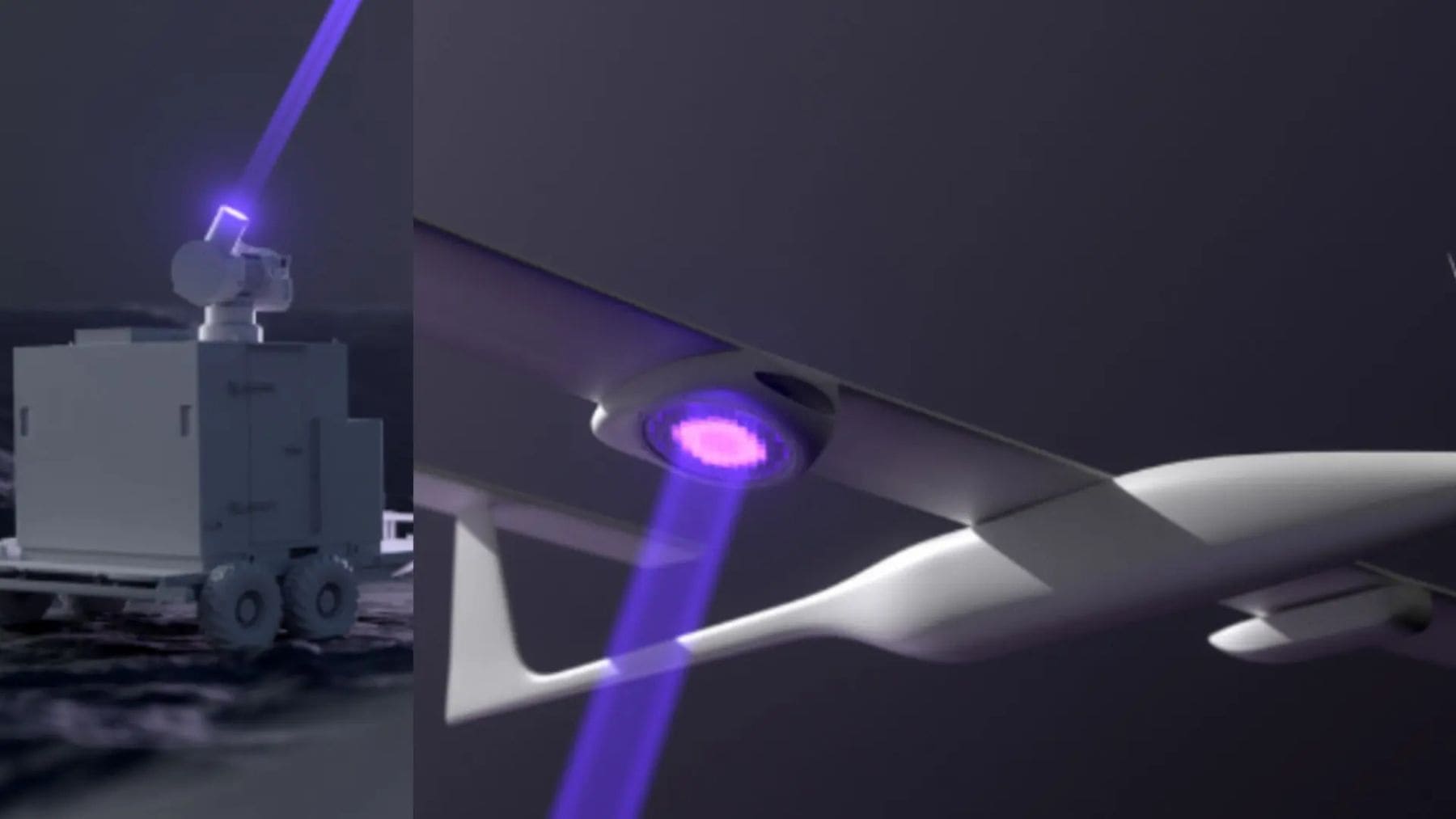

Elon Musk cifró en 1.000 cohetes Starship y 20 años de lanzamientos el esfuerzo mínimo para levantar una “ciudad sostenible” en Marte. Lo dijo en noviembre de 2019, al hilo de la idea de que haría falta trasladar del orden de un millón de toneladas de carga y aprovechar las escasas oportunidades de viaje “barato” entre ambos planetas. La imagen resume el tono de una ambición que SpaceX ha convertido en marca y en hoja de ruta, también en su iconografía de base, visible en el letrero luminoso “Gateway to Mars” instalado en Starbase.

La aritmética del plan tiene una condición de partida que no depende de la voluntad empresarial, sino de la mecánica celeste. Las ventanas de lanzamiento eficientes hacia Marte se abren aproximadamente cada 26 meses, cuando la geometría orbital reduce la energía necesaria para el viaje. En ese calendario, veinte años equivalen a unas nueve o diez oportunidades completas, de ahí la insistencia de Musk en hablar de “sincronizaciones” entre la Tierra y Marte.

A esa restricción se suma otra cifra, igual de llamativa, que explica por qué el proyecto se discute tanto en términos de economía como de ingeniería. Musk llegó a sostener que el coste operativo de un vuelo de Starship podría rondar los 2 millones de dólares. La comparación con la familia Falcon sitúa la apuesta en un cambio de escala. Un documento técnico de NASA cita un coste publicado de 97 millones de dólares para un lanzamiento de Falcon Heavy, lo que ilustra por qué Musk habla de rebajar el precio por misión “del orden de 50 veces” para que el traslado masivo de carga sea algo más que una consigna.

El propio Musk empujó después esa lógica hasta la cadencia industrial. En 2020 afirmó que Starship se diseñaba para volar, de media, tres veces al día y superar 1.000 vuelos al año por vehículo, con el objetivo de llevar “megatones” anuales a la órbita. El planteamiento contiene, sin embargo, un punto débil evidente. A día de hoy, el sistema todavía necesita demostrar que puede sostener un ritmo de vuelos alto sin convertirse en un programa de prototipos perpetuo, algo que no se resuelve solo con potencia o tamaño.

En ese terreno, la evolución reciente ofrece dos mensajes a la vez. Por un lado, Starship ha ido acumulando hitos de vuelo y SpaceX prepara nuevas iteraciones del vehículo, con una duodécima prueba orientada a estrenar la versión V3 y con Musk apuntando a más capacidad y más empuje. Por otro, el salto decisivo para la arquitectura marciana no es únicamente “llegar al espacio”, sino dominar el repostaje en órbita y la reutilización rápida en condiciones rutinarias, el tipo de operación que convierte un cohete en un sistema de transporte. En su propia página sobre Marte, SpaceX vincula esa ambición a una frecuencia de lanzamientos muy alta para aprovechar cada ventana de transferencia.

La viabilidad financiera también se ha movido. Donde hace pocos años el debate giraba en torno a valoraciones de decenas o centenares de miles de millones, hoy el mercado especula con cifras muy superiores en torno a una eventual salida a Bolsa, empujada por el negocio de conectividad satelital y por la propia narrativa marciana. Ese giro no cambia la física, pero sí el margen de maniobra para sostener durante años una inversión de capital intensiva, con un riesgo tecnológico y regulatorio muy alto.

Hay, además, un ángulo que suele quedar en segundo plano cuando la conversación se reduce a toneladas y motores, y que el propio texto de la pregunta dejaba flotando. ¿Quién gobernaría una colonia en Marte. La respuesta jurídica básica arranca en la Tierra. El Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, pilar del derecho espacial, establece que el espacio exterior y los cuerpos celestes no están sujetos a apropiación nacional “por reivindicación de soberanía” ni “por uso u ocupación”. Esa cláusula no diseña una constitución marciana, pero sí complica cualquier traducción automática de fronteras, banderas y jurisdicciones tal como se entienden en los Estados modernos.

Musk, que pasó por la órbita del activismo marciano a comienzos de los 2000, antes de fundar SpaceX con capital procedente de PayPal, ya exploraba ideas de “impacto simbólico” como Mars Oasis en una charla pública recogida por la Stanford University. En paralelo, su relación con la Mars Society fue breve pero significativa como incubadora de contactos y de discurso. Dos décadas después, la pregunta de gobierno sigue ahí, ahora con un detalle adicional. A medida que la tecnología acerca el escenario, el vacío político deja de ser una curiosidad filosófica para convertirse en un problema práctico de convivencia, seguridad, propiedad de infraestructuras y resolución de conflictos.

La conclusión más sobria es que el cálculo de “mil naves y veinte años” funciona como un eslogan cuantificado. Sirve para transmitir magnitud y para ordenar prioridades (fabricación, reutilización, repostaje, logística) en una empresa que vive de convertir la promesa en ingeniería. Pero también expone el choque entre la épica y los cuellos de botella. Si Marte se parece algún día a una ciudad, no dependerá solo de multiplicar cohetes, sino de normalizar operaciones en órbita y de acordar, antes o después, qué reglas rigen cuando el horizonte ya no es terrestre.

Foto: Space X