El Grupo de Óptica Atmosférica (GOA) de la Universidad de Valladolid (Uva) ha dado un paso importante para mejorar el estudio de los aerosoles, partículas en suspensión que se encuentran en la atmósfera y que tienen implicaciones en el calentamiento global.

Para medirlas utilizan instrumentos basados en la radiación solar, pero este método impide obtener información cuando es de noche, especialmente en las zonas polares, que permanecen en oscuridad total durante la mitad del año.

Ahora, los investigadores han desarrollado una nueva metodología para medir estas partículas también con la irradiancia de la Luna, lo que les va a permitir obtener muchos más datos sobre los aerosoles en el Ártico y la Antártida, dos lugares clave para el cambio climático.

Junto a otros expertos internacionales, los investigadores de Valladolid han comprobado que su nuevo método funciona durante una campaña de medidas internacional realizada en la localidad de Ny-Ålesund, en las islas Svalbard, al norte de Noruega.

Hace unas semanas, en pleno invierno y soportando temperaturas de -20ºC, lograron detectar y analizar con precisión las partículas de la atmósfera gracias a la luz lunar y a esta innovación.

Este grupo se dedica al estudio y la caracterización de los aerosoles atmosféricos, las partículas que hay en la atmósfera. Cuando están cerca de la superficie tienen implicaciones en la calidad del aire. En capas más altas, pueden estar en forma de calima formada por la arena que procede del Sáhara, proceder de la quema de biomasa e incluso ceniza de volcanes.

En el conjunto de la atmósfera “tienen un impacto sobre el calentamiento global, porque algunas absorben más radiación y otras menos, así que contribuyen a calentar o enfriar el planeta”, explica a DiCYT Roberto Román, investigador del GOA.

Así, las fuentes emisoras de partículas pueden hacer que cambie el clima y, de hecho, la acción de los aerosoles en la atmósfera es muy diversa. Por ejemplo, pueden actuar como núcleos de condensación para la formación de las nubes. “En función de las partículas que se emiten se forman un tipo de nubes u otro y eso afecta a las precipitaciones”, apunta el experto.

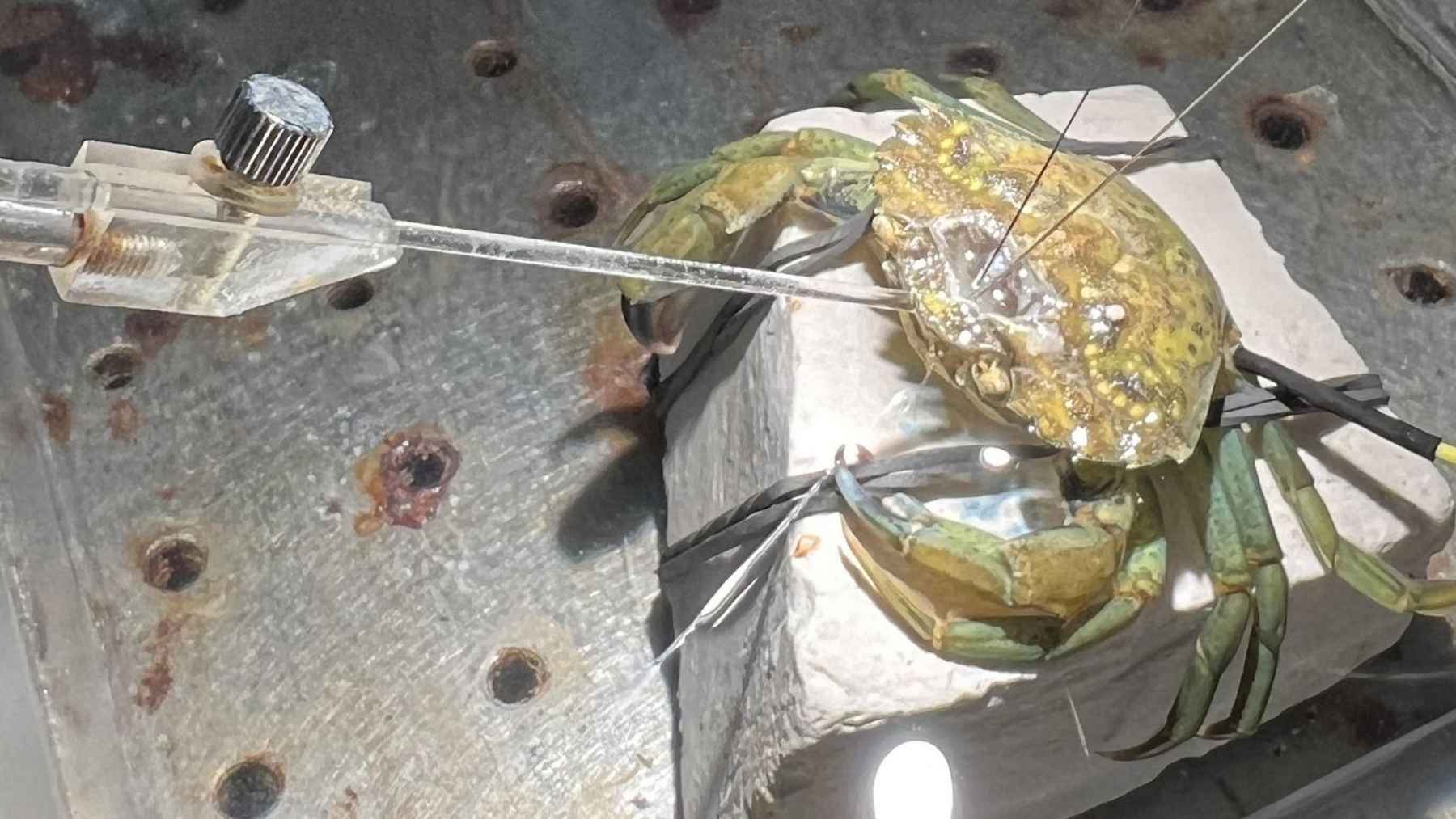

Los investigadores de la Uva miden las partículas a través de un fotómetro, instrumento que apunta al Sol y mide la radiación que llega a la Tierra. “Como conocemos lo que debería llegar si no hubiera partículas y medimos lo que realmente llega, podemos estimar lo que llamamos el espesor óptico de aerosoles.

Así sabemos si hay muchas partículas o pocas”, explica. Además utilizan distintas longitudes de onda del espectro electromagnético, como el infrarrojo o el ultravioleta, lo que les aporta más información de las características de las partículas.

Un grupo de referencia para la NASA

El GOA forma parte de la red internacional AERONET, dirigida por la NASA, como uno de los tres únicos equipos de calibración del mundo para este tipo de instrumentos (los otros están en Estados Unidos y Francia). En concreto, la red está compuesta por unos 500 fotómetros en todo el mundo, y los científicos de Valladolid se encargan de 60, distribuidos por Europa, además de alguno en América y en zonas polares.

Precisamente, en la Antártida y en el Ártico, dos puntos clave para estudiar el cambio climático, existía un problema. “Nuestro instrumento apunta al Sol, pero la mitad del año en las zonas polares es de noche y son lugares muy importantes, sobre todo el Ártico, en cuanto al deshielo.

Además, se trata de áreas aisladas de la influencia humana y, por lo tanto muy adecuadas para conocer lo que está pasando en la atmósfera”, comenta Román.

Aunque existía un modelo para medir la irradiancia de la Luna, no funcionaba bien. Mientras que el Sol emite más o menos la misma radiación de forma constante, nuestro satélite no hace más que reflejar la luz solar y está cambiando continuamente de fase, de manera que varía notablemente la parte iluminada de unos días otros.

Por eso, varios grupos del mundo que se dedican a esta rama de la investigación han tratado de resolver el problema y han puesto en común recientemente sus resultados en un encuentro celebrado en Ny-Ålesund, en las islas Svalbard.

“Cada grupo ha desarrollado una técnica diferente. Algunos han optado por un modelo nuevo y nosotros hemos corregido el antiguo, pero lo importante es que los resultados de todos coinciden y hemos comprobado que estamos midiendo bien”, destaca el investigador.

Una gran base de datos

Aunque sólo van a poder medir de cuarto creciente a cuarto menguante, porque en los días más cercanos a la Luna nueva la radiación que llega es muy escasa, este avance aportará muchísima información.

“En todas partes te ayuda saber lo que pasa por la noche con las partículas de la atmósfera, pero en las zonas polares había seis meses sin datos a pesar de su importancia. Ahora vamos a tener una gran base de datos para saber lo que pasa en ese periodo, porque probablemente hay fenómenos atmosféricos que no estábamos registrando”, comenta.

Por ejemplo, durante esta campaña han podido analizar una nube estratosférica polar. “Aunque nosotros no nos dedicamos específicamente a estudiar las nubes, las de este tipo son bastante finas y tienen un gran interés, porque son responsables de la reducción del ozono en las zonas polares debido a que sus cristales de hielo provocan reacciones químicas que lo destruyen.

Pues bien, gracias a nuestro instrumento calibrado ahora para la radiación de la Luna, hemos conseguido medir el espesor óptico de una de estas nubes y podemos ceder estos datos a los grupos que se dedican a ello”, explica Román.

Fuente: Dicyt