Los temas ambientales están en el tapete de cualquier país (como es el caso de venezuela), puesto que la realidad climática nos hace estar alertas de las consecuencias del calentamiento global, que pueden traducirse en fenómenos extremos más frecuentes y destructivos.

Pero en Venezuela las cosas son diferentes, según indica el entrevistado, Edgardo Lander que es sociólogo y ecologista y uno de los intelectuales de izquierda más célebres de Venezuela. Lander estuvo al lado de Chávez en su momento, pero luego fue uno de sus principales críticos.

Lander está convencido que uno de los grandes problemas que tiene Venezuela se deriva de la explotación del petróleo y la minería del oro que están devastando la naturaleza y el medio ambiente de su país.

Venezuela: temas medioambietales en el fondo de la cartera

Edgardo Lander llegó desde Venezuela a Buenos Aires la semana última para participar de un nuevo encuentro del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, un colectivo que reúne a intelectuales y organizaciones que se unieron al inicio de la pandemia por el Covid-19, preocupados por el futuro de Latinoamérica. Intelectual de izquierda, venezolano y por sobre todo crítico, Lander es sociólogo, ecologista y activista.

En los inicios del chavismo, apoyó la denominada “revolución bolivariana” en Venezuela y participó como asesor de la comisión venezolana de negociación del Área de Libre Comercio de las Américas, pero años más tarde se convirtió en un crítico del régimen.

Es profesor emérito de Sociología de la Universidad Central de Venezuela, profesor de la Universidad Indígena de Venezuela y de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, en Ecuador. El extractivismo y sus impactos son una de sus grandes obsesiones. En Argentina, recibió este viernes el título de Doctor Honoris Causa en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En esta entrevista, Lander expone sus puntos más críticos a las sociedades occidentales e interpela a los lectores a repensar el sistema en que vivimos. También, explica qué está sucediendo a nivel ambiental en Venezuela.

Perspectiva ambiental del papa

-Usted es un intelectual de izquierda y tal vez pocas cosas lo conecten con las posiciones de la Iglesia Católica, pero ante la muerte del papa Francisco, ¿qué cree que aportó él desde su perspectiva ambiental?

-Creo que el papel de Francisco fue absolutamente fundamental en un mundo donde caminamos hacia derechas autoritarias y el negacionismo, donde inclusive de la existencia misma del cambio climático y del colapso climático y ecológico se pone en duda.

El hecho de que Francisco como Papa hubiese sacado los pronunciamientos, no solo sus encíclicas, sino los pronunciamientos que con cierta regularidad formulaba sobre eso, es extraordinariamente importante. Creo que fue importante tanto desde el punto de vista de la propia Iglesia Católica, como desde el punto de vista de que haya una vocería de una influencia tan extensa, tan potente en el mundo como lo fue el Papa.

Fue capaz, no solo de hacer un diagnóstico y una caracterización, sino de utilizar un lenguaje muy potente, muy fuerte, que realmente no tiene continuidad con los pronunciamientos de los Papas anteriores. Creo que el tema ambiental es el tema más potente sobre el cual se pronunció Francisco.

Pero, además, sus críticas a la sociedad capitalista en general, sí fueron muy fuertes, muy rigurosas, en contra de la desigualdad, en contra de la exclusión. También su preocupación permanente por el tema de los migrantes.

Es de desear que con los cambios que ocurrieron durante su larga gestión, en el Colegio de Cardenales haya una composición que permita de alguna manera una cierta continuidad de estas posturas en la Iglesia.

Porque también sectores de derecha de la Iglesia, sobre todo en Estados Unidos, hicieron una resistencia muy feroz tanto a sus posturas ambientales como a su postura incómodamente ambigua en relación a la homosexualidad y al espectro de los temas del debate político. Creo que debe haber una sed de revancha, de intento de reconquistar el poder para lo que verdaderamente debería ser la Iglesia Católica desde su punto de vista.

Revancha

-Usó la palabra revancha. Es una palabra que caracteriza las improntas de distintos movimientos de derecha frente al ambientalismo, el feminismo, el progresismo. ¿Usted observa esa sed de revancha en esos sectores?

-Absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo con eso porque expresamente utilizan esa noción. O sea, de desquitarse, de revancha, por ejemplo, cuando escuchamos ese discurso sobre el marxismo cultural, que es una noción absolutamente fuera de época y que no tiene nada que ver con nada de lo que pasa en el mundo hoy. Pero es una forma de expresar un rencor y una sensación de que les están quitando su poder total. Eso no lo aceptan.

Naturaleza

-¿Observa que esa actitud revanchista se traslada también ante la naturaleza?

-Obviamente. Cuestionar este patrón de crecimiento sin fin y todas las implicaciones que tiene en términos de la presión de la acción humana sobre el planeta implica un cuestionamiento muy radical al capitalismo. El capitalismo es un régimen de producción que requiere necesariamente para seguir existiendo un crecimiento sostenido.

El capitalismo requiere permanentemente una lógica de expansión y expansión. Entonces, no se acepta el estar cuestionando el asalto, la guerra contra la naturaleza, la noción de que el crecimiento sin fin es una imposibilidad en un planeta limitado, la idea de que las extraordinarias desigualdades, el cambio climático, y que el colapso ambiental no solo amenazan la vida a mediano plazo, sino que hoy están afectando a centenares de millones de personas de los sectores más excluidos del planeta.

Pensar en políticas públicas, en patrones de producción y consumo que requieran reconocer que los modos de vida hegemónicos hoy no son sostenibles, eso es inaceptable para ellos. Eso es poner en cuestión su propia noción del buen vivir y de propiedad privada en el sentido de la propiedad como el derecho. “Eso es mío y yo hago con eso lo que me da la gana”.

Entonces esa cuestión, que tiene raíces coloniales, que tiene raíces racistas, que tiene un contenido de clase muy potente, está cuestionada.

Las petroleras

-¿Podría darnos un ejemplo?

-Por ejemplo, las empresas petroleras, ante las denuncias de que la quema de gases de efecto invernadero es el factor principal del calentamiento global han gastado centenares de millones de dólares en mecanismos de lobby, de creación de think tanks de derecha, de financiamiento de departamentos universitarios dedicados precisamente a intentar convencernos de que no hay tal cosa como cambio climático o que es un fenómeno natural que no tiene nada que ver con la acción humana.

Todo esto porque en la medida en que efectivamente el calentamiento global se convierta en un asunto político capaz de cambiar las políticas públicas, realmente su negocio desaparecería, dejaría de ser rentable. Y es interesante, por ejemplo, que durante los últimos años varias empresas anunciaron que no se consideraban empresas petroleras sino empresas energéticas, que iban a cambiar sus políticas, que iban a reducir su peso en la emisión de gases de efecto invernadero.

Pero en las comunicaciones a sus accionistas, están garantizando que no van a dejar el negocio petrolero y van a seguir invirtiendo masivamente en exploración y explotación petrolera porque ahí es donde tienen esas ganancias. Entonces hay ahí relaciones de poder y unas relaciones de gran abundancia, de concentración de la riqueza en el planeta, que depende de que las cosas sigan como están. Cualquier cuestionamiento y cualquier amenaza tiene que ser rechazada y reprimida.

En muchos lugares donde hay movilizaciones pacíficas en rechazo a la industria del combustible fósil los movimientos ambientalistas son acusados de terroristas. Entonces eso tiene un contenido político no abstracto, sino muy directo y forma parte también de las razones por las cuales se está fortaleciendo tanto la extrema derecha.

Porque ven esto como parte de una misma cosa que denominan woke, que tiene que ver con los derechos de las mujeres, los derechos de la diversidad sexual, el cuestionamiento de la desigualdad, o sea, todo lo que cuestiona el desastre en que vivimos.

Pensamiento critico

-Usted a escrito mucho sobre le pensamiento crítico en Latinoamérica. ¿Cree que hemos perdido el pensamiento crítico, que está cada vez más dormido?

-Creo que lo que nos ocurre es que el mundo ha cambiado tan aceleradamente en una forma tan profunda, que todavía no tenemos capacidad de entender qué está pasando y por qué está pasando. Tenemos olfato de ciertas cosas, tenemos hipótesis, pero incluso seguimos utilizando las mismas categorías y los conceptos de una realidad que ya cambió.

El pensamiento crítico ha formado parte del pensamiento alternativo que plantea posibilidades de otra vida, de otra forma, de otras posibilidades, y ha estado siempre ligado a un imaginario de un futuro mejor. Ahora nos encontramos en un momento donde las izquierdas, en el espectro más amplio en el planeta, carecen de propuesta de futuro.

La mayor parte de las cosas que se plantean desde la izquierda terminan siendo defensivas y muchas veces simplemente nostálgicas, en defensa de cosas que alguna vez fueron la defensa de los derechos laborales, la defensa del derecho a la libertad de expresión, a la movilización. Ha sido tan violenta la ruptura y la pérdida de derechos y realmente el individualismo se ha instalado tan profundamente.

Desde el pensamiento de izquierda, este no termina de ser asimilado y no se sabe cómo responder a eso. Se carece de un lenguaje capaz de responder a esto en una forma que plantee un horizonte que lo trascienda. Y eso es muy grave. Hay una crisis del propio pensamiento, de la propia capacidad de desarrollar categorías para entender qué pasa y cómo responder al avance inexorable de la derecha.

Modelo

-¿Hubo o hay algún modelo que funcione?

-Las condiciones históricas de América Latina que se dieron en los años de los gobiernos progresistas, donde por primera vez en la historia de América Latina había una cobertura prácticamente completa de América del Sur de gobiernos que parecían como alternativos.

Tenían cuestionamientos al neoliberalismo, que planteaban políticas alternativas, hicieron que existiera por lo menos la posibilidad de que uniendo esas fuerzas se pudiese realmente pensar en otras formas de integración, otras formas de relación con la economía global.

Y sin embargo, dado el hecho de que la deuda social era tan marcada, tan profunda, se había pasado por décadas de reformas neoliberales que habían empobrecido a las poblaciones, y que se dio la emergencia de China como una gran potencia

Hambrienta de recursos que tenía América Latina, con todo el boom de las commodities, etcétera, llevó a todos estos gobiernos a optar que sus políticas de mejoramiento de las condiciones de vida, de crecimiento salarial, sus políticas de educación, de salud, se basaran principalmente en la exportación de estos bienes fundamentalmente a China. Entonces, ¿qué ocurrió? Hubo una reprimarización.

Estas actividades ocurrían en territorios de lospueblos indígenas y la resistencia ocurrió fundamentalmente en los territorios donde se estaban dando esta explotación del cobre, del petróleo, del gas, de la expansión de la frontera de la soja transgénica. Pero estas resistencias fueron en lo fundamental reprimidas y derrotadas.

Gobiernos progresistas

-Y sucedió durante los gobiernos progresistas…

–La lógica extractivista, esta reprimarización se profundizó con los gobiernos progresistas. No sólo continuó, sino que se profundizó. Con la lógica, no de una mirada con la vida y la preservación de la vida en el planeta Tierra como centro, sino visto desde otro lugar, desde concepciones políticas de corto plazo.

Obviamente, había que responder a las expectativas de la población porque los votantes que llevaron a los gobiernos progresistas al poder los llevaron con la expectativa de que el gobierno iba a responder mejorando las condiciones de vida, que iba a mejorar el acceso a la educación, a la salud, que iba a reducir la desigualdad.

Modelo funcional

-Entonces no ve un modelo que funcione…

-No, no hay ninguna experiencia que uno pueda rescatar como un lugar donde se ha pensado efectivamente en alternativas, en respuestas, en rechazo a la lógica extractiva. El extractivismo es la expresión de una lógica cultural muy profunda, de acuerdo a la cual mejorar las condiciones de vida implica un incremento sostenido del consumo material.

Si esa lógica no es cuestionada… Tenía la expectativa de que la visión catastrófica que yo tenía y sigo teniendo en relación al colapso ambiental, se convertiría en una preocupación muy generalizada, en la medida en que esto no eran simplemente informes científicos o casos particulares, sino que fuese vivido por más y más gente en el planeta. Resulta que en los últimos años hemos visto que literalmente centenares de millones de personas están viviendo esto no como una amenaza a futuro, sino como el presente de su cotidianeidad.

O sea, estamos viendo lugares donde hay incendios masivos que destruyen vastos bosques. Estamos viendo que hay inundaciones catastróficas. Estamos viendo que la intensidad de los huracanes se hace mayor y mayor.

Estamos viendo afectaciones reales en la vida de la gente. Estamos viendo que hay regiones del África subsahariana en la cual las sequías prolongadas están haciendo imposible la reproducción de la vida, donde no hay posibilidad de ganadería ni de agricultura. Entonces millones de personas tienen que abandonar su territorio como única forma de sobrevivencia.

Crisis climática

-Se vive la crisis climática…

-Se está experimentando, se vive. Y sin embargo es tan arraigada esa noción de que se puede seguir creciendo y que se puede seguir aumentando esta sistemática guerra en contra de las condiciones de reproducción de la vida.

Hay otra explicación que puede ser la impotencia de que todo está tan dramático que en realidad ya es demasiado tarde, no se puede hacer nada. Entonces, vamos a gozar de la vida, pero eso, obviamente, no es la respuesta.

Alternativas

-Usted ha dicho que resistir no es solo oponerse sino crear alternativas. ¿Qué puede hacer el sector de las sociedades que no es afín a los gobiernos negacionistas del cambio climático y de la crisis ambiental para ganar esa batalla más allá del voto, es decir, cuando pierde con el voto?

-La devastación del extractivismo no ocurre en la estratósfera, sino en territorios. Entonces, la resistencia territorial a la expansión del extractivismo es una condición indispensable.

La posibilidad de incidencia de América Latina en este proceso sería en primer lugar cortar ese suministro, como quitarle el carbón a la locomotora de esta maquinaria destructiva. Por eso han sido tan, tan fundamentales las luchas de los pueblos indígenas en sus territorios.

El problema es que para los pueblos indígenas que están viendo esto en sus territorios es una lucha de vida o muerte. Si alguien vive en Buenos Aires, por ejemplo, la relación con esto es una relación bastante intelectual, bastante a nivel de las ideas, pero no una amenaza cotidiana a su propia vida. Tenemos que reinventar un lenguaje.

Tenemos que de alguna manera ver cómo recuperamos relaciones de tejido social, relaciones de solidaridad. O sea, todo lo que apunte hacia mayores niveles de solidaridad, de reconocimiento del otro, de amor con el entorno son hechos profundamente políticos e indispensables para toda otra posibilidad, porque si no, nuestros discursos quedan como en el aire. Son discursos que parecen simplemente como fuera de época.

Defensor ambiental

-Habló de los defensores indígenas que defienden su territorio. ¿Qué tan difícil está siendo ser defensor ambiental en su país, Venezuela?

-Es extraordinariamente difícil por dos motivos: un motivo coyuntural y un motivo histórico muy profundo. El coyuntural tiene que ver con el hecho de que la crisis que vive Venezuela es política, económica, ética, de corrupción.

Es tan profunda que la vida cotidiana se hace para la mayor parte de la población extraordinariamente difícil y la dinámica política es tan absorbente que se come el espacio político. Entonces hablar en Venezuela del ambiente es hablar de un tema marginal, secundario, porque el problema es que los salarios no alcanzan para comprar los alimentos básicos.

Y esa es la urgencia de cada día. Hay unos niveles de represión muy fuertes. Hay muchos presos políticos, están las madres organizándose, exigiendo la libertad de sus hijos presos. Eso excluye otros temas.

Pero aparte de eso, como Venezuela tiene más de 100 años ya de explotación petrolera, eso tuvo unas consecuencias muy profundas en la sociedad venezolana en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito cultural, el ámbito de los imaginarios, de los sentidos comunes.

El petróleo llegó a representar el 90 % del valor total de las exportaciones. Así que era una economía absolutamente dependiente del petróleo. Entonces, se arraigó esa noción de que Venezuela es un país rico y que esa riqueza depende del petróleo.

Durante muchísimo tiempo, por ejemplo, la noción de que la gasolina tenía que ser prácticamente gratis era una noción tan ampliamente compartida que ningún gobierno de Venezuela se atrevía a tocarla. “Somos ricos, tenemos petróleo y tenemos derecho a consumir la gasolina como nos dé la gana.”

Eso, a su vez, construyó un sistema político muy estadocéntrico, ya que los ingresos petroleros ingresan al Estado federal. Entonces el Estado federal se convierte en el lugar desde el cual se reparte la renta y se crea una lógica económica, política y cultural del rentismo.

Los partidos políticos se convirtieron en este régimen en las correas de transmisión entre el Estado y los mecanismos de distribución. Las demandas de la población se dirigían al Estado para que el Estado respondiese distribuyendo la renta petrolera de una manera u otra, más justa, menos justa. Hoy en Venezuela, el Gobierno y los sectores de las derechas piensan que la única posibilidad de recuperación de la economía venezolana es el petróleo.

Problemas ambientales de Venezuela

-¿Cuáles son los principales problemas ambientales de Venezuela actualmente?

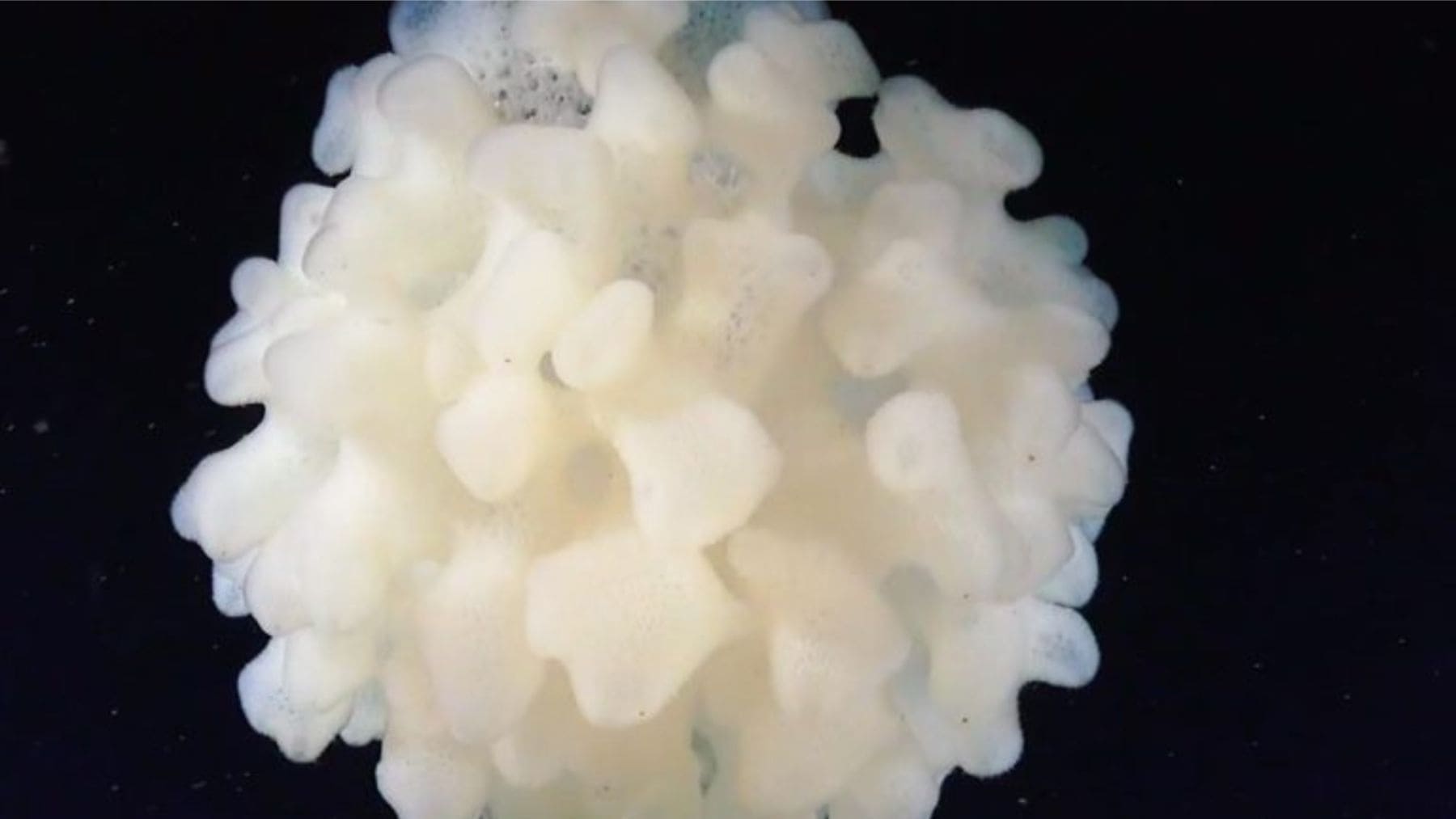

-En Venezuela, están pasando fundamentalmente por el ámbito petrolero, sigue habiendo derrames y sigue afectando con destrucción el lago de agua dulce más grande de toda América Latina, el Lago de Maracaibo, y ese lago está convertido en un desastre como consecuencia de la perforación petrolera en el fondo del lago.

Pero adicionalmente, con la pérdida del dinamismo del sector petrolero en Venezuela, como consecuencia, primero de la incapacidad de la empresa petrolera nacional por la gerencia por parte de militares y niveles de incompetencia y corrupción masiva. Por otro lado, ante las sanciones de los Estados Unidos, la respuesta del Gobierno ha sido la minería.

Venezuela, que siempre ha tenido una explotación de oro en relativamente pequeña escala, muy artesanal, hoy tiene buena parte del territorio nacional, sobre todo al sur del río Orinoco, sometido a procesos de devastación minera en gran escala.

A partir de 2016 en Venezuela se decretó el Arco Minero del Orinoco, que es un territorio de 12 000 kilómetros cuadrados que prácticamente se declaró como territorio libre para la explotación minera. Es un territorio que forma parte de la Amazonía y que es la fuente principal de agua del país.

Es un territorio donde viven por lo menos ocho pueblos indígenas de Venezuela. Todo esto está siendo amenazado por la minería que implica la contaminación con mercurio. Ya los efectos de la minería superan los del petróleo.

Rol de la naturaleza

-Ha escrito sobre lo que llamó “la crisis civilizatoria”, ¿podría explicarnos qué rol cumple la naturaleza en esa crisis?

-No es posible pensar algo que llamamos civilización al margen de la vida. Somos parte de la naturaleza. Vivimos en la naturaleza. Nos reproducimos en la naturaleza. Entonces es la condición de la vida. No vivimos sobre la naturaleza o montados en la naturaleza.

Sino que somos parte de las redes de la vida. Entonces la destrucción que estamos haciendo tan sistemática y eficientemente de las condiciones de la reproducción de la vida, es la sistemática destrucción de las posibilidades de la continuidad de la vida humana en el planeta Tierra.

Ninguna civilización, ningún proyecto político, ninguna otra cosa puede ser más importante que preservar la vida. En primer lugar tenemos que estar vivos, y para estar vivos no podemos destruir las condiciones que hacen posible la vida. Y eso es lo que está ocurriendo. Emilia Delfino – Mongabay