“Un OGM es cualquier tipo de microorganismo, planta o animal, cuyo material genético ha sido manipulado mediante ingeniería genética. Destacan los cultivos transgénicos ya que son los que resultan susceptibles de ser ingeridos por los seres humanos y no se sabe a ciencia cierta cuáles podrían ser las consecuencias que ello nos acarrearía a largo plazo.”

La manipulación genética de los cultivos y de los animales (en especial de los domésticos) es algo que se viene practicando hace ya siglos y sin que el ser humano fuera consciente de ello. La prueba está en que el primer cánido que se domesticó fue un lobo, por lo que todas las razas de perros domésticos tienen un antepasado común desde el rottweiler al caniche.

En cuanto a los cultivos, los agricultores los han ido modificando mediante cruzamientos específicos con el fin de producir variedades menos silvestres, el arroz, el trigo o los tomates (no OGM) que hoy comemos, distan mucho de la planta original de la que descienden.

La diferencia con los que se modifican por ingeniería estriba en que a estos últimos se les insertan artificialmente genes que podrían ser de especies similares o completamente diferentes y esto se hace con un fin específico.

Tiempos prehistóricos

Ya en la antigüedad los seres humanos fueron modificando genéticamente su comida sin darse cuenta, moldeando los cultivos con el fin de obtener las versiones más deseables y consumidas de cada tiempo y eso sucede desde el advenimiento de la agricultura hace unos 12000 años.

Aunque originariamente el mayor control lo ejercía la Naturaleza, hemos estado jugando con los alimentos y sus genes por largo tiempo, intentando mejorar la durabilidad de los cultivos, su resistencia a enfermedades y plagas y adaptándolos a nuestros propios gustos tanto como fuera posible (más sabroso, más jugoso, más dulce, etc.).

Tomemos el ejemplo de las la batatas o boniatos. Un reciente estudio encontró que este tubérculo fue criado hace unos 8.000 años en base a ciertas modificaciones que se le hizo a las raíces regulares de la patata. En otras palabras, no existían hasta que los humanos hicieron pequeños ajustes con ellos.

1800

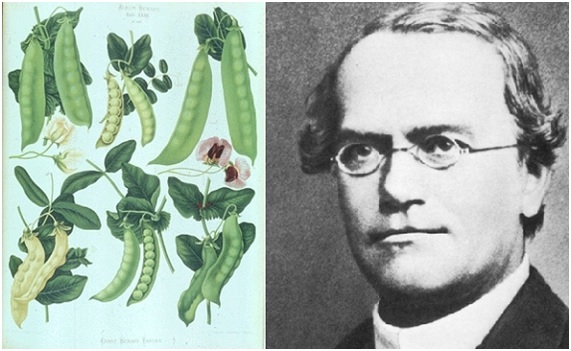

Gregor Mendel fue un científico y fraile agustino que vivió en lo que hoy es la República Checa y al que se le considera el padre de la genética moderna, debido a sus experimentos de hibridación de plantas.

La hibridación implica la reproducción entre las plantas (o animales) de especies distintas; las plantas son más propensas a hibridar naturalmente porque el polen a menudo se dispersa en flores diferentes. Trabajando con plantas de guisantes entre 1856 y 1863 Mendel enunció las leyes fundamentales en las que se basa la genética moderna.

1954

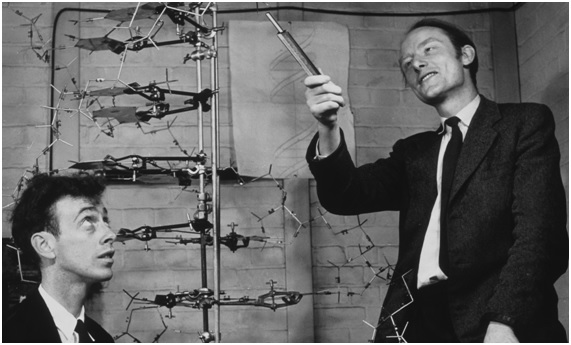

Los científicos Watson y Crick describieron por primera vez la forma del ADN como una doble hélice compuesta de azúcares, bases nitrogenadas y fosfatos, allanando el camino para que la ingeniería genética pudiera desarrollarse.

1970

Monsanto, una importante compañía de la agricultura, que ahora controla la mayor parte de la industria de las semillas de los EEUU (y de muchos rincones del mundo) empleó al químico John Franz, para comprobar las bondades del glifosato como herbicida.

Al glifosato de Monsanto hoy se le conoce por su marca comercial Roundup, que se convirtió en uno de los herbicidas más utilizados entre los agricultores, ayudando a mantener las malas hierbas molestas a raya. Monsanto a continuación, pasó a ser el mayor creador de cultivos resistentes al glifosato, las llamadas semillas «Roundup Ready».

1972

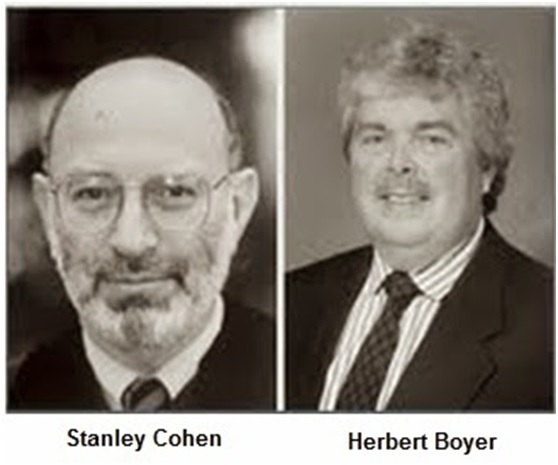

Entre 1972 y 1973, los bioquímicos estadounidenses Herbert Boyer y Stanley Cohen desarrollaron una técnica que les permitía cortar trozos de ADN en ciertos lugares y luego unirlos al ADN de otros organismos, marcando el comienzo de la biotecnología moderna.

Esta fue también la época en que la que nacieron los primeros debates sobre los riesgos de salud que podrían surgir por el consumo de los OGM. En 1976 se permitió a las empresas de los EEUU experimentar con la inserción de genes de una especie a otra, ya sea para usos medicinales, alimentarios o por razones químicas.

1982

El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que los transgénicos podrían ser patentados, lo que permitió a la compañía petrolera Exxon comenzar a usar un microorganismo que se “comía” el petróleo.

Al año siguiente los científicos de Monsanto fueron los primeros en modificar genéticamente las plantas y cinco años más tarde se pusieron a prueba los resultados, plantándose efectivamente estos cultivos producto de la ingeniería genética.

1988

Se comenzaron a insertaron genes en la soja, creando lo que se convertiría en el OMG más común: la soja tolerante a glifosato. Esto hizo mucho que resultara más fácil y más barato para los agricultores controlar las malas hierbas, mientras que obtenían producciones de muy altos rendimientos.

Al poco tiempo, se desarrollaron otras semillas transgénicas incluyendo patata, algodón, arroz, remolacha azucarera, caña de azúcar y tomates, con la intención de hacer estos cultivos resistentes a insectos, enfermedades, antibióticos, herbicidas y pesticidas.

1996

El 5/7 nació la célebre oveja Dolly, el primer mamífero fruto de la clonación de seres vivos de la historia. Su “creación” desató un problema relacionada con la ética de tales manipulaciones que no ha hecho más que crecer.

Actualidad

Muchas de estas prácticas cayeron en desuso tras el boom de su empleo como sucedió con los tomates, otras están en fases de experimentación todavía como es el caso del arroz, los plátanos o las uvas.

Pero muchas otras están presentes en infinidad de alimentos que consumimos en la UE, de forma directa (aditivos, emulsionantes, etc.) o indirecta (a través del pienso con que se alimentan los pollos, conejos, cerdos y demás animales que acaban en nuestras mesas).

Al día de hoy no existe una investigación suficiente y determinante que explique si los OGM son completamente sanos o no para los seres humanos y aunque muchos organismos como la FDA los han catalogado como “seguros”, hay indicios más que suficientes, como para poner en duda esta afirmacion.

Algunas de las preocupaciones incluyen el temor de que la alteración del estado natural de un organismo tenga consecuencias desconocidas para los seres humanos y/o que los genes destinados a mantener las plantas resistentes a herbicidas o a antibióticos puedan potencialmente dañarnos en el futuro.

“Quiero saber qué diablos estoy comiendo”