Cuando pensamos en ballenas solemos imaginar saltos espectaculares y colas enormes recortadas contra el horizonte. Rara vez pensamos en sus excrementos. Sin embargo, una nueva investigación de la Universidad de Washington vuelve a colocar las heces de las ballenas en el centro del debate climático. El estudio confirma que contienen grandes cantidades de hierro y otros micronutrientes que pudieron ayudar a fertilizar océanos enteros en el pasado y que hoy siguen alimentando la base de la vida marina.

¿Y qué tiene que ver todo esto con el aire que respiras ahora mismo? Mucho más de lo que parece. Para entenderlo hay que mirar a los auténticos “pulmones” del planeta, el fitoplancton. Estos diminutos organismos flotan en la superficie del mar y realizan fotosíntesis, capturan carbono y liberan oxígeno. Se calcula que producen al menos la mitad del oxígeno que respiramos y que capturan cada año en torno a 37 000 millones de toneladas de CO₂, una cantidad comparable a varias selvas amazónicas juntas. El problema es que en amplias zonas del océano el hierro disponible es tan escaso que limita su crecimiento.

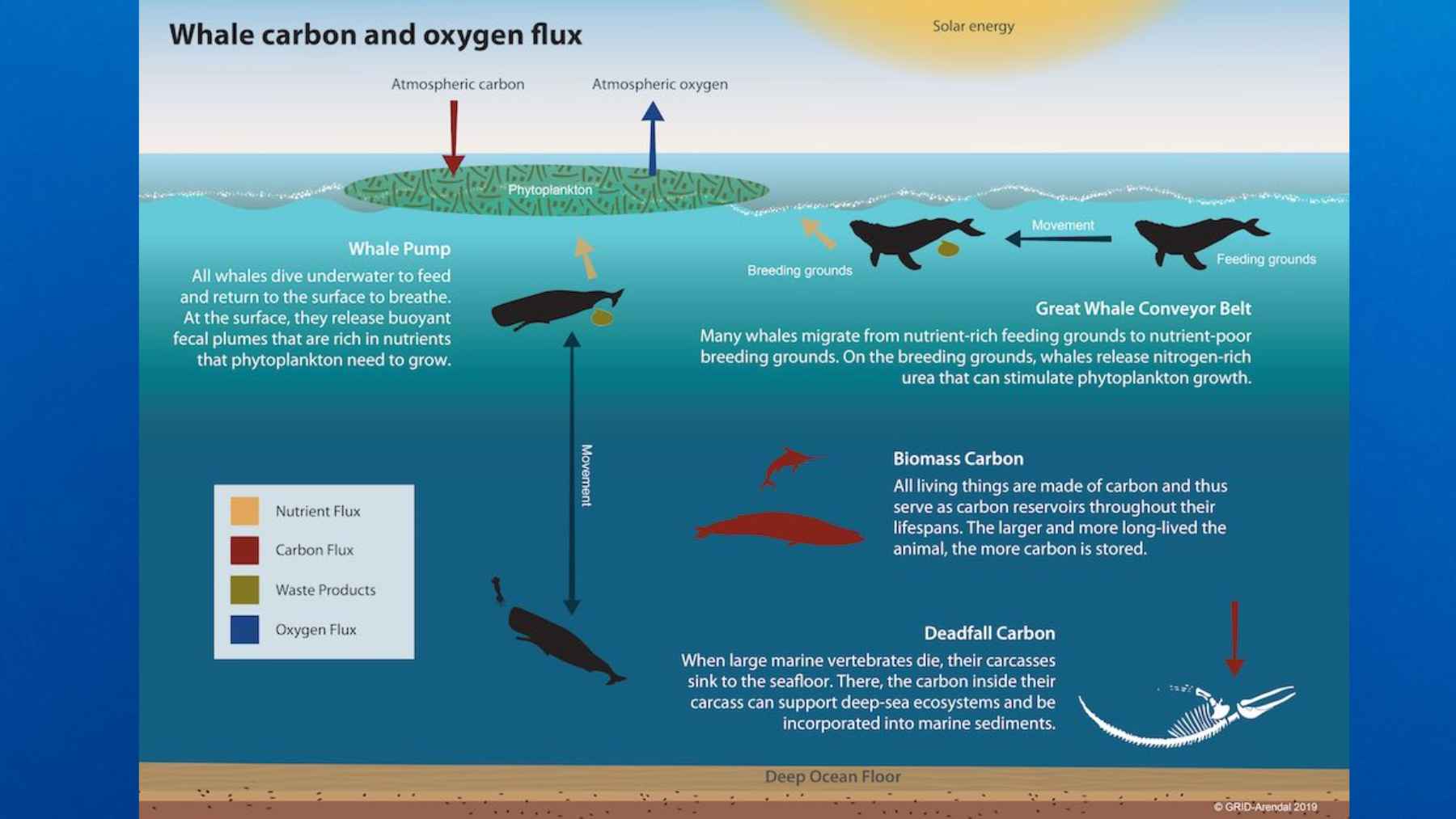

Ahí entran en juego las ballenas. Cuando se alimentan en profundidad y luego suben a la superficie para respirar, liberan nubes de excremento muy ricas en hierro y nitrógeno. Diversos estudios han comprobado que estas heces pueden contener desde mil hasta cien mil veces más hierro disuelto que el agua de mar que las rodea y, en algunos casos, hasta unos diez millones de veces más por unidad de peso que el agua del océano Antártico. Es como si los grandes cetáceos estuvieran abonando el océano con un fertilizante natural de alta potencia.

Foto: GRID-Arendal 2019

El nuevo trabajo liderado por oceanógrafos de la Universidad de Washington da un paso más. El equipo analizó cinco muestras de heces de ballenas barbadas, procedentes de yubartas del océano Austral y de ballenas azules frente a la costa de California, y midió no solo cuánto hierro había, sino en qué forma química se encontraba. Los resultados muestran concentraciones de hierro disuelto entre mil y cien mil veces superiores a las típicas de la superficie del océano, acompañadas de moléculas orgánicas que mantienen ese metal en una forma fácilmente utilizable para el fitoplancton.

El equipo también detectó mucho cobre, un metal que en exceso puede ser tóxico, pero lo encontró ligado a compuestos orgánicos muy fuertes que mantienen este cobre en una forma segura para la mayoría de los organismos marinos. Como resume el autor principal Patrick Monreal, su análisis sugiere que la reducción histórica de las poblaciones de ballenas ha tenido consecuencias químicas en el océano mucho mayores de lo que se pensaba.

Durante décadas se asumió que, si había menos ballenas, habría más kril y más pescado para las pesquerías. La realidad ha sido muy distinta. En varias zonas del océano Austral, donde la caza industrial dejó a las ballenas al borde del colapso, también se observó una caída del kril y de la productividad en superficie, justo lo contrario de lo esperado. El nuevo estudio refuerza la idea de que los cetáceos no solo comen, también reciclan nutrientes clave y mantienen vivo ese engranaje que conecta el hierro, el fitoplancton, el kril y el resto de la cadena alimentaria. Cuando ese engranaje se frena, el clima también lo nota.

Las ballenas juegan además otra carta importante, la del llamado carbono azul. A lo largo de su vida, los grandes cetáceos acumulan carbono en sus enormes cuerpos. Estimaciones recogidas por el propio Fondo Monetario Internacional apuntan a que cada gran ballena puede secuestrar de media unas 33 toneladas de CO₂, muy por encima de lo que atrapa un solo árbol en toda su existencia. Cuando mueren, muchas se hunden hasta el fondo marino y ese carbono queda almacenado allí durante siglos o incluso milenios, en forma de auténticas tumbas de carbono.

Si las poblaciones de ballenas barbadas volvieran a los niveles anteriores a la caza industrial, el flujo de carbono que enviarían cada año a las profundidades por esta vía sería comparable al almacenamiento de un bosque de unas ciento diez mil hectáreas, una superficie similar al Parque Nacional de las Montañas Rocosas en Estados Unidos. Sin embargo, la realidad actual es muy distinta. La caza del siglo veinte redujo la biomasa de grandes ballenas en más de un ochenta y cinco por ciento, con especies en las que las poblaciones cayeron entre dos tercios y más del noventa por ciento.

Hoy la mayoría de estas especies están protegidas por la moratoria internacional, pero siguen enfrentándose a nuevas presiones como la pesca de kril, el tráfico marítimo o el calentamiento del agua. A la vez, una ballena viva genera ingresos estables para muchas comunidades costeras gracias al avistamiento responsable de cetáceos, un sector que mueve del orden de dos a tres mil millones de dólares al año en todo el mundo y miles de empleos directos. Es lo que ya se ve en lugares como Tarifa o algunos puertos de Canarias, donde el turismo de cetáceos complementa a la pesca tradicional. En la práctica, conservar ballenas significa océanos más productivos, más carbono almacenado y economías locales más resilientes.

A escala individual, quizá parezca que todo esto tiene poco que ver con la factura de la luz, pero sí tiene que ver con algo tan básico como el aire que respiramos y la estabilidad del clima que marcará las próximas olas de calor, las cosechas o la salud de los océanos de los que depende buena parte de nuestra alimentación. Apoyar políticas de protección marina, elegir pescado de origen sostenible y exigir normas estrictas a las flotas y a las grandes rutas marítimas ayuda a que esas funciones silenciosas de las ballenas no se pierdan. Los grandes cetáceos no son una solución mágica al cambio climático, pero sí aliados poderosos a los que casi dejamos fuera del juego el siglo pasado.

El estudio oficial que ha analizado la química de los excrementos de ballena ha sido publicado en la revista científica Communications Earth & Environment.