Aunque el cáncer y el envejecimiento son cosas diferentes, el origen es similar: el daño en nuestra información genética.

Ha dicho que esta ayuda es como un cheque en blanco. ¿Qué quiere decir?

En España y Europa hay una visión de los proyectos muy finalista: uno tiene que decir cómo va a hacer las cosas. Es un sistema muy ineficiente, porque si uno hace ciencia de frontera, por definición, está perdido; no puede saber lo que va a descubrir dentro de cinco años porque, si lo sabe, es que no es interesante. Si algo va a ser pionero, tienes que tener un margen para explorar, y esto es algo que reconoce el Instituto Howard Hughes. Cuando encuentran a alguien que creen que es muy bueno en lo que hace, le dicen: “Te vamos a dar cinco años de apoyo, creemos en ti. Y si lo haces bien, dentro de cinco años te volvemos a financiar”.

¿Qué es lo que explora usted?

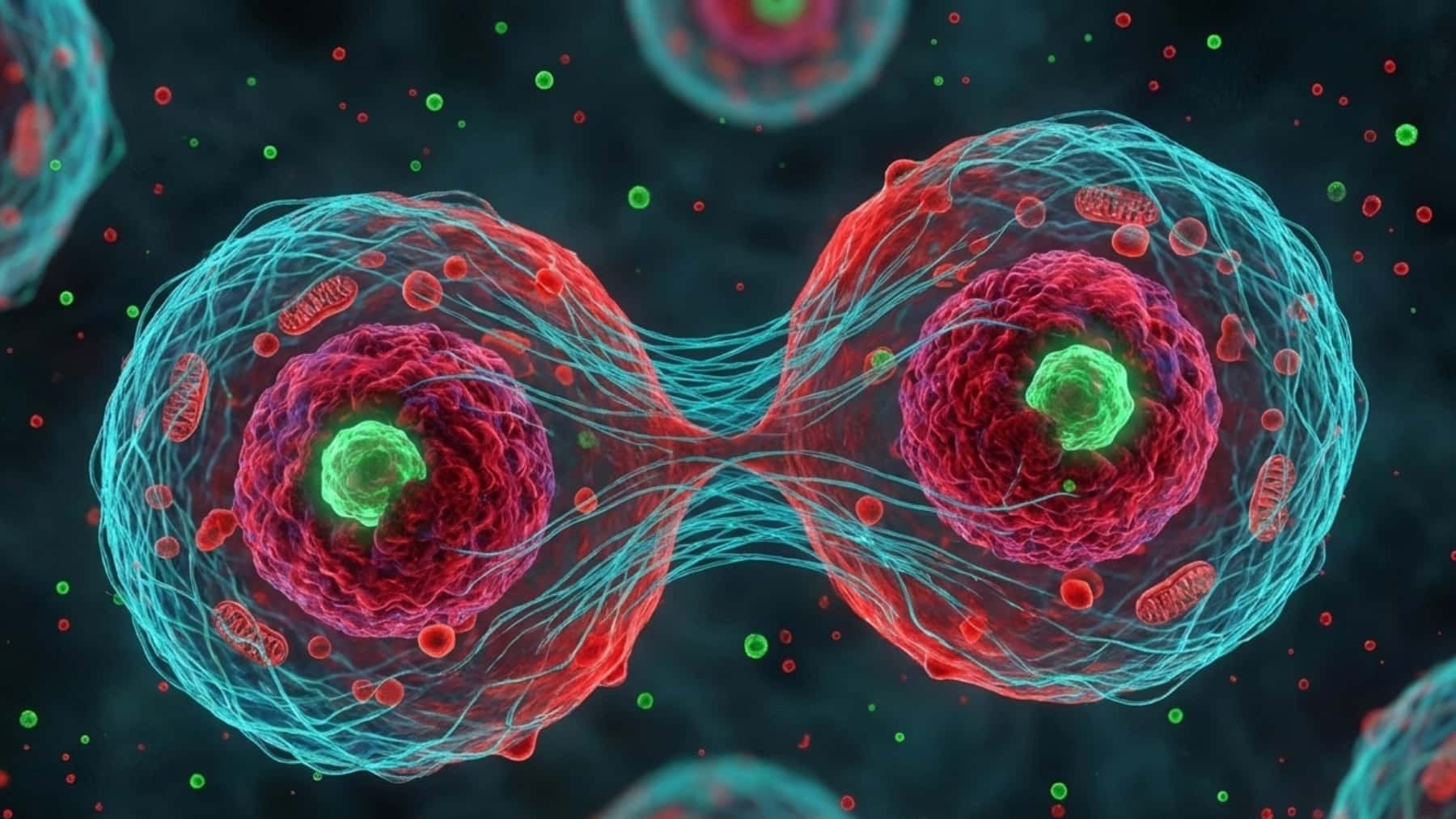

Aunque el cáncer y el envejecimiento son cosas diferentes, el origen es similar: el daño en nuestra información genética. Lo que no está claro es cuál es la fuente del daño que nos hace envejecer o tener cáncer. Nuestro grupo trabaja en un daño muy concreto: el estrés replicativo. Hace cinco años, unos colegas descubrieron en Estados Unidos y en Dinamarca que los tumores humanos tenían tasas muy altas de este tipo de estrés. Cada vez que una célula se multiplica por dos, también tiene que duplicar su información genética, y hay que hacer un montón de gimnasia molecular. No es un proceso perfecto, siempre pasa con cierto grado de estrés.

Hasta ahora, ¿qué pasos destacables ha dado en esta investigación?

En España, una de las cosas que descubrimos fue que el envejecimiento de los mamíferos puede estar condicionado por el estrés que sufrimos durante nuestra etapa embrionaria. Se llama programación intrauterina, y ya se conocía en el caso de otras enfermedades; lo que nosotros descubrimos es que esto también ocurre con el envejecimiento. Hay situaciones en las que el estrés al que estás sometido durante el embarazo te puede condicionar: es evidente que no todos envejecemos igual. En cuanto a nuestros trabajos del año pasado, se han dirigido más hacia la vía aplicada de un tratamiento antitumoral. Se trata de explorar la siguiente idea: desinhibir la respuesta contra el estrés replicativo podría resultar muy tóxico para algunos tumores.

Creo que nuestro trabajo está sirviendo para hacer un uso más racional de algunos fármacos. Hay algunos inhibidores que se estaban testando, a mi entender, de manera no muy eficiente: se estaba dando de manera genérica a todos los pacientes. Nuestro trabajo ha servido para proveer de una herramienta con la que el médico, antes de decidir si le da el fármaco a un paciente concreto, puede evaluar si el uso de este es bueno.

¿Qué recuerdos tiene de su época en la UPV/EHU?

Hice el doctorado con Ana Zubiaga. Ana tenía muchos menos recursos que los que hay en los Estados Unidos, pero así y todo, supo transmitirme la integridad, que llevo conmigo, y la pasión por la ciencia. Es la típica científica que no solo piensa en su ciencia, sino que tiene en su mesilla de noche el Nature o el Science. Cuando yo empecé la tesis, Ana llegaba de hacer su posdoctorado en los Estados Unidos y el laboratorio empezó de cero; con ella, conmigo y con la que hoy es mi mujer, Matilde Murga (también me llevé una familia de mi estancia en la UPV/EHU). Como teníamos muy pocos recursos, aprendí a tirar de ingenio, porque había experimentos que no se podían hacer de la manera más fácil. Yo creo que eso es parte del tronco, y a Ana le estoy muy agradecido. El científico que soy hoy se lo debo, en una parte importante, a mi paso por el laboratorio de Ana.

¿Qué le diría a ese joven bioquímico de la UPV/EHU que intenta hacerse un hueco pero está desanimado por la situación actual?

Hay que apuntar a la Luna. La única forma de aprender ciencia es hacerlo con los mejores. Si uno quiere hacer ciencia, lo que tiene que hacer es estar siempre en un sitio en el que se sienta el más tonto de la clase. Ir a un laboratorio en el que sientas que tienes mucho que aprender de tu jefe, y estar con él hasta que creas que ya no es así. A eso se le llama formarse. Que no se conformen con poco, y que apunten siempre a hacer ciencia competitiva. Y luego, yo creo que uno nunca puede dejar la ciencia sin haber tenido al menos un éxito importante. Si después de eso ves que no te llena, déjalo. Pero no antes.

Sinc – ECOticias.com– innovaticias.com